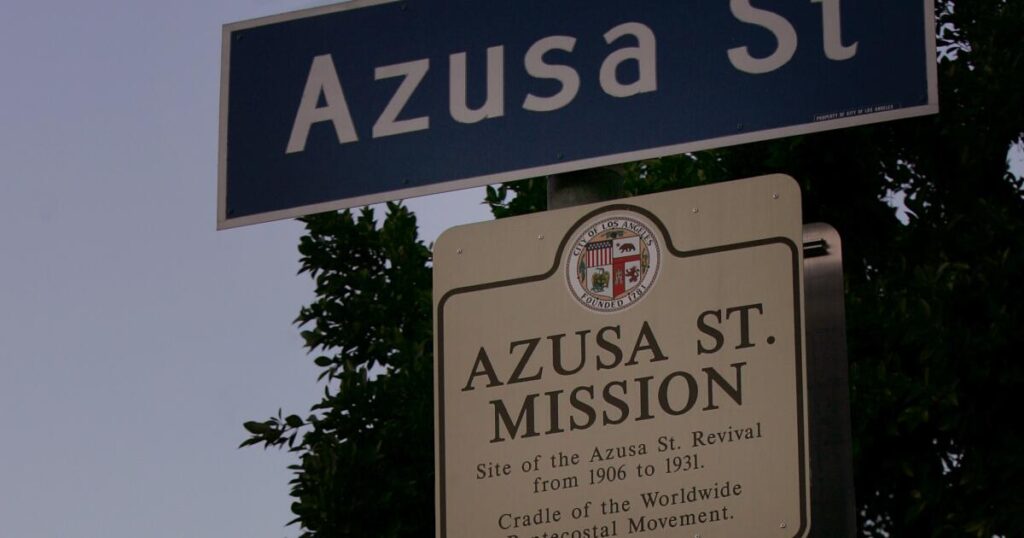

아주사 거리의 민주주의: 1906년 로스앤젤레스에서의 흑인 목사의 부흥 운동

1 min read

1906년 봄, 윌리엄 J. 시무어는 샌프란시스코에서 시각 장애인을 가진 흑인 목사로서 로스앤젤레스를 찾아왔다.

그는 비좁은 말 마구간을 개조한 아주사 거리에서 부흥회를 열며 현대의 오순절 운동의 발상지를 만들었다.

아주사 거리에서는 흑인, 백인, 아시아인, 그리고 라틴계 신자들이 함께 기도하며 인종 분리를 초월한 신앙 공동체를 형성했다.

시무어는 신의 치유와 성화를 강조하며, segregation의 논리를 거스르는 강력한 메시지를 전했다.

그곳에서 기도하는 사람들이 무릎을 꿇고 방언을 외치자, 그들은 단순한 종교적 의식이 아닌 새로운 형태의 민주주의를 실천하고 있었다.

아주사의 이야기는 더 넓고 종종 간과되는 미국 역사 속의 한 에피소드에 불과하다.

대부분의 미국인들은 헌법이 권리와 자유를 보장해줄 것이라고 믿고 있다.

그러나 그 체제가 그들을 실망시켰던 사람들도 존재한다.

20세기 초, 수많은 아프리카계 미국인들이 짐 크로우 남부의 인종 분리 및 폭력을 피해 북쪽과 서쪽으로 이동했다.

그들은 흑인 자유 투쟁으로 형성된 도덕적 비전을 가지고 있었고, 비록 미국 민주주의가 그들을 실망시켰지만, 그것을 실현할 수 있다고 믿었다.

오늘날 민주주의의 위기 속에서 그들이 만든 새로운 공동체는 소속감과 배제 비판을 모델링하며 귀중한 교훈을 제공한다.

이 민주적 비전은 캘리포니아에서 태어난 것이 아니라, 노예제의 용광로와 재건의 실패, 그리고 짐 크로우의 인종폭력 속에서 단련된 것이다.

그럼에도 불구하고 많은 사람들은 잔인함 앞에서 두려워하지 않고 행동했다.

그들은 대이주를 성스러운 여정으로 간주했고, 출애굽의 성서 이야기를 중심으로 삼았다.

남부의 흑인들은 자신들을 속박에서 해방된 민족으로 보고 약속의 땅을 건설해야 할 의무가 있다고 여겼다.

그들은 미국이 그들의 이상에 부응하기를 기다리지 않고, 대신 신앙의 렌즈를 통해 민주주의를 재구성했다.

로스앤젤레스에서 이 같은 비전이 가장 뚜렷하게 나타났다.

1906년 시무어가 텍사스에서 도착했을 때, 그는 새로운 삶을 탐색하는 흑인 이주자, 멕시코 이주 노동자, 백인 영적 탐구자, 중국 철도 노동자, 독일 및 폴란드 유대인들이 어우러진 도시를 발견했다.

젊은 목사의 영적 계시의 메시지는 이 순간에 맞물려 있었다.

전통적인 설교나 형식적인 예배가 아닌, 사도행전에 묘사된 대로 성령과의 직접적이고 체험적인 만남을 강조했다.

그의 지도 아래 아주사 거리는 엄격한 위계가 무너지는 공간이 되었다.

여성들은 설교를 할 수 있었고, 흑인 목사들은 백인 이민자들을 세례 줄 수 있었다.

신자들은 스페인어와 이디시어로 기도하며 예배를 드렸다.

로스앤젤레스 타임즈는 그것을 혼란으로 조롱했지만, 시무어는 이를 신의 개입으로 보았다.

아주사를 강력하게 만든 것은 인종, 성별, 계급의 논리를 따르지 않는 영적 권위의 주장이었다.

존엄성과 권력은 축적되지 않고 나누어질 수 있었다.

시무어는 혼자가 아니었다.

초기 20세기 로스앤젤레스의 다른 흑인 종교 지도자들은 이와 유사한 비전을 공유했다.

프린스 C. 앨런 목사는 그의 장관과 다인종 모임으로 알려져 있었으며, 오순절의 영적 불꽃이 인종차별의 뿌리를 태워버릴 것이라고 언급했다.

J. 고든 맥퍼슨 목사는 “흑인 빌리 선데이”라 불리며 남부 캘리포니아 전역에서 다인종 군중들에게 설교했다.

그는 로스앤젤레스 타임즈의 기사에서 “우리는 심판의 날에 정확히 같은 입장에서 서 있을 것”이라고 선언했다.

이런 공공 공간은 영적 공유 지대로 변모해갔다.

이들은 정치인이 아니었지만, 민주적 비전의 혁신가들이었다.

흑인 교회는 당시 시민 생활의 훈련장이 되었고, 음식과 주거, 일자리를 제공했다.

다시 말해, 흑인 이주자들을 보이지 않게 여겼던 도시 속에서 이 교회들은 사람들에게 보이는 존재가 되어갔다.

이어지는 수십 년 동안 흑인 교회들은 이런 작업을 기반으로 하여 여성의 리더십 역할을 제공하고, 노동과 주거 자원을 재분배하며, 자본에 접근할 수 없던 흑인 앙헬리노들이 사업을 시작할 수 있도록 도왔다.

1915년에 아프리카계 미국인 이민자들에 의해 설립된 로스앤젤레스의 국민 자치 교회는 그들의 이념을 “민주적 종교”라고 명시적으로 언급했다.

두 번째 목사인 클레이턴 D. 러셀은 1941년 로스앤젤레스 방산 산업의 인종 차별 반대에 반대한 네그로 빅토리 위원회를 만들었다.

러셀은 흑인 자유를 위한 투쟁이 다른 유색 인종의 투쟁과 결속되어 있다는 것을 이해했다.

이 교회는 1943년 멕시코 계 미국인 회의에 대표단을 보내 미 전역에서 잘못된 재판을 받은 멕시코계 미국인 청소년들을 지지했다.

“우리는 해외에서의 승리를 위해서는 집안의 사람들의 완전한 지원 없이는 이룰 수 없다.”고 러셀은 당시 흑인 신문인 캘리포니아 이글에 썼다.

“우리는 소수자에 대한 박해를 중단하여야 통합된 민족이 될 수 있다.”

이주를 단 한 번의 여정으로 낭만적으로 바라보기 쉽지만, 초기 20세기 아프리카계 미국인들에게 이주는 지속적인 재건의 실천이었다.

이는 용기와 상상력을 필요로 했다.

로스앤젤레스로의 이주는 다른 것이 가능하다는 믿음을 가지는 것이었다.

그들은 전통적인 의미에서 이민자들이 아니었지만, 당시 많은 아프리카계 미국인들은 자신을 “이주민”이라고 불렀다.

이 단어는 중요했다.

이는 자기 이해의 변화를 의미했다.

그들은 노예 제도의 잔인한 유산에 얽매이지 않고, 국가에 대한 관계를 재정의하고 있었다.

샬롯타 바스는 1910년 로스앤젤레스를 처음 발견하고, 나중에 캘리포니아 이글의 편집자 및 소유자가 되었다.

그녀는 로스앤젤레스를 발을 내딛는 순간, “새로운 나라”에 들어섰다고 묘사했다.

그것이 그들의 희망의 규모였다.

아주사 거리는 영원히 지속되지 않았다. 결국 부흥 운동은 인종적 경계에 따라 분열되었다.

하지만 그 유산은 여전히 남아있다.

우리가 민주주의의 위기를 직면하는 지금, 초기 아프리카계 미국인의 이주에서 배울 수 있는 교훈은 언제나 존재한다.

민주주의는 항상 평범한 사람들이 만들고 재구성한 것이며, 교회, 주방의 대화, 거리 코너, 교실 등 사람들이 모여서 저항하는 곳 어디에서나 살아 숨쉰다.

우리가 미국 민주주의를 구하고 싶다면, 새로운 시작을 위한 신념과 용기를 가진 사람들의 교훈을 귀 기울여야 한다.

이미지 출처:latimes